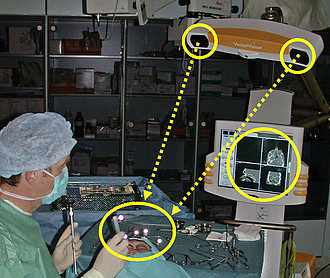

Aus dem Straßenverkehr sind GPS-gesteuerte Navigationshilfen nicht mehr wegzudenken. Sie geben satelliten-gestützt die Position eines Fahrzeugs wieder und ermitteln daraus die gewünschte Fahrroute. Für unbekanntes Terrain ist diese Technik also geradezu optimal – und wohl auch deshalb lag es nahe, eine ähnliche Technik im OP-Saal anzuwenden. Die HNO-Ärzte im Klinikum Dortmund nutzen eine Orientierungshilfe, die ungefähr vergleichbar mit GPS funktioniert: Externe Infrarotkameras „beobachten“ im OP jeden Handgriff des Operateurs und ermitteln die genaue Position seiner Instrumente in den Nasennebenhöhlen. Kombiniert mit den Bildern aus dem Computertomographen steuert der Arzt damit verlässlich durch die zum Teil sehr zerklüftete „Höhlenlandschaft“.

„Natürlich können Sie auch ohne dieses „GPS-System“ operieren, aber dann bewegen Sie sich vorsichtshalber nur im unteren Drittel der Nasennebenhöhlen und lassen Entzündungsschleimhaut und Polypen teilweise drin. Und dann können Sie die Operation quasi auch bleiben lassen“, erklärt Prof. Deitmer, Direktor der HNO-Klinik im Klinikum Dortmund. Je weiter nämlich der Operateur in die Nasennebenhöhlen vordringt, desto größer ist die Gefahr, dass er empfindliches Gewebe zerstören kann. So gibt es dort beispielsweise nur eine etwa papierdünne Abgrenzung zwischen Nasennebenhöhle und Gehirn. Wird diese zerstört, kann es zu lebensgefährlichen Hirnblutungen kommen. Auch die Augen sind während des Eingriffs leicht zu beschädigen, im schlimmsten Fall kann es sogar zu bleibenden Sehstörungen kommen.

„Komplizierte Operationen in den Nasennebenhöhlen, etwa bei Tumorpatienten, sollten daher durch ein solches System unterstützt werden“, erklärt Prof. Deitmer. Spätestens, wenn ein Patient voroperiert ist oder aufgrund von Erkrankungen oder körperlicher Veranlagungen einen „unnormalen“ Verlauf seiner Nasennebenhöhlen hat, ist ein klassisches Operieren „auf Sicht“ besonders schwierig. „Man findet dann nicht mehr die typischen „Landmarken“ in den Höhlen. Dann muss also der Eingriff per Navigations-Technik erfolgen“, so Prof. Deitmer (Foto links).

Bis zu 12 Zentimeter dringen die Operateure während eines solchen Eingriffes in die Nase ein. Dabei können sie auf den Millimeter genau arbeiten – und das in einer Höhle, die gerade mal so klein wie eine Kastanie ist. Derartige Höhlen gibt es einige. „Das, was man bei einem Menschen im Gesicht sieht, ist nur etwa ein Viertel seiner kompletten Nase“, sagt Prof. Deitmer. Zu Nase und Nasennebenhöhlen gehören die Kieferhöhle, die Stirnhöhle, das Siebbeinzellsystem (zwischen den Augen) und die Keilbeinhöhle. Letztlich sei es entscheidend, die Nase nicht zu weit zu operieren. Schließlich müsse die Funktion der Nase gewährleistet bleiben, die einströmende Atemluft anzuwärmen, zu filtern und zu befeuchten.

http://www.klinikumdo.de

http://www.facebook.com/klinikumdo

https://twitter.com/klinikumdo